Hufrehe tritt immer häufiger auf und hat mittlerweile das ganze Jahr Saison. Für viele Besitzer kommt die Hufrehe aus heiterem Himmel, aber dem ist nicht so, häufig werden die ersten Anzeichen übersehen und über die Zeit summieren sich die Anzeichen unbemerkt.

Es gibt verschiedene Formen der Hufrehe

z.B.: nach der Geburt, wenn sich die Plazenta nicht richtig ablöst und ein Teil in der Stute zurückbleibt

das Pferd hat zum Beispiel ein Trauma auf einer Gliedmaße und kann diese nicht belasten. So kann es passieren, dass die andere Gliedmaße das Gewicht alleine tragen muss und so überlastet wird.

z.B. EMS, Insulinresistenz, Cushing usw. Diese Form der Hufrehe tritt am häufigsten auf

Erkennen der Hufrehe

Die ersten Anzeichen, dass das Pferd an Hufrehe erkrankt ist sind

Verstärkte Pulsation am Fesselgelenk, in ganz schlimmen Fällen auch unterhalb vom Karpal/- Tarsalgelenk

Warme Hufe

Geschwollener und erwärmter Kronrand

Klammes laufen

Wendeschmerz

Übertriebene Trachtenfußung

Entlastungstänzeln

Typische Rehestellung, die Vorderbeine sind nach vorne weggestreckt und die Hinterbeine weit untergeschoben

Es müssen nicht alle Symptome auftreten, je nach Pferd und Schweregrad der Hufrehe zeigen sich unterschiedliche Symptome. Das Pferd kann an allen vier Hufen gleichzeitig an Hufrehe erkranken oder auch nur an einzelnen, auch der Schweregrad variiert unter den Hufen.

Schweregrade der Hufrehe

Grad 1

Im Schritt ist keine Lahmheit erkennbar im Trab läuft das Pferd kurz und steif. Im Stehen entlastet das Pferd die Hufe abwechselnd

Grad 2

Das Pferd geht im Schritt, dabei jedoch klamm. Die Hufe können noch aufgehoben werden.

Grad 3

Das Pferd bewegt sich sehr ungern und wehrt sich gegen den Versuch die Hufe aufzuheben.

Grad 4

Jede Bewegung wird verweigert und Huf aufheben ist undenkbar

Notfallmaßnahmen

In der Akutphase ist es das wichtigste die Ursache für die Hufrehe abzustellen, damit das Pferd aus dem akuten Schub herauskommt und die Schäden nicht weiter voranschreiten. Bei der endokrinen Hufrehe mit möglicher Insulinresistenz, einer PPID oder gar beidem, bedeutet das, dass das Management der Haltung und Fütterung angepasst werden muss.

Keine Weide, Kräuter, Kraftfutter, Saftfutter o. ä.

Ausschließlich zuckerarmes Heu, deutlich unter 10% und ca. 2% vom Sollgewicht des Pferdes

Angepasste Nährstoffversorgung, am besten abgestimmt auf das Grundfutter

Krankenhufschuhe, eventuell mit Polster

Weiche Böden

Keine forcierte Bewegung

Was passiert bei einer Hufrehe?

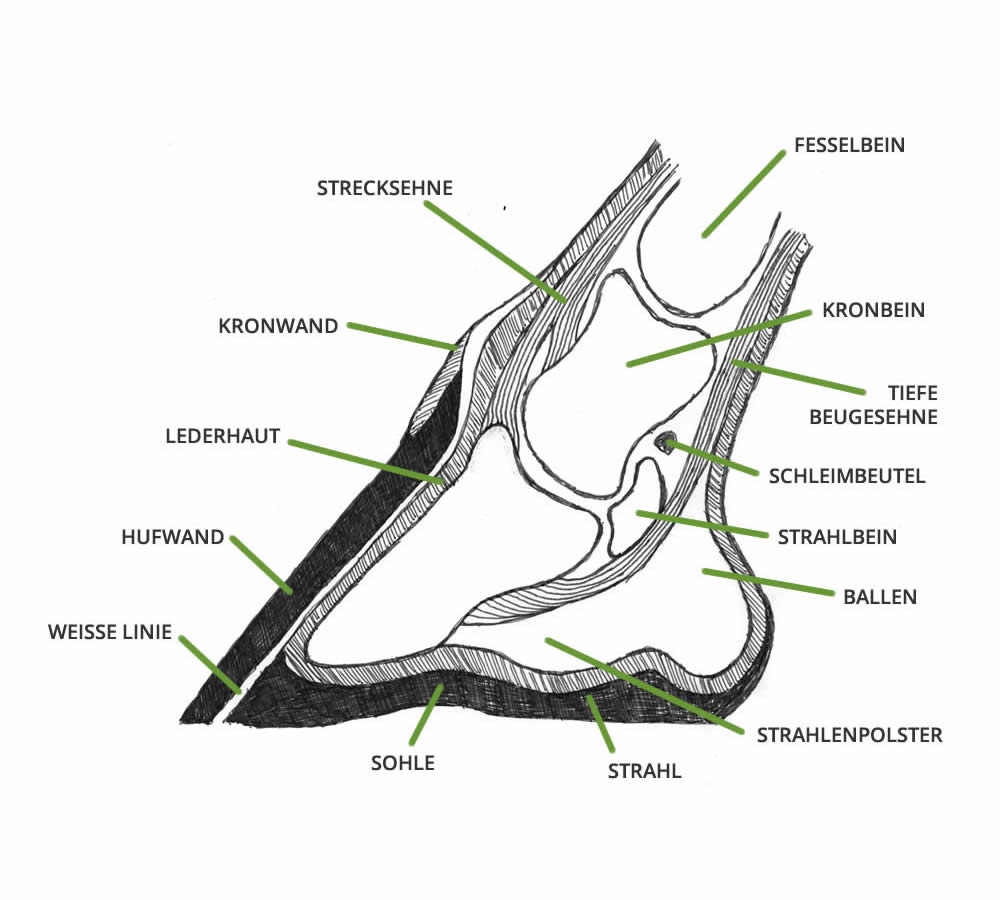

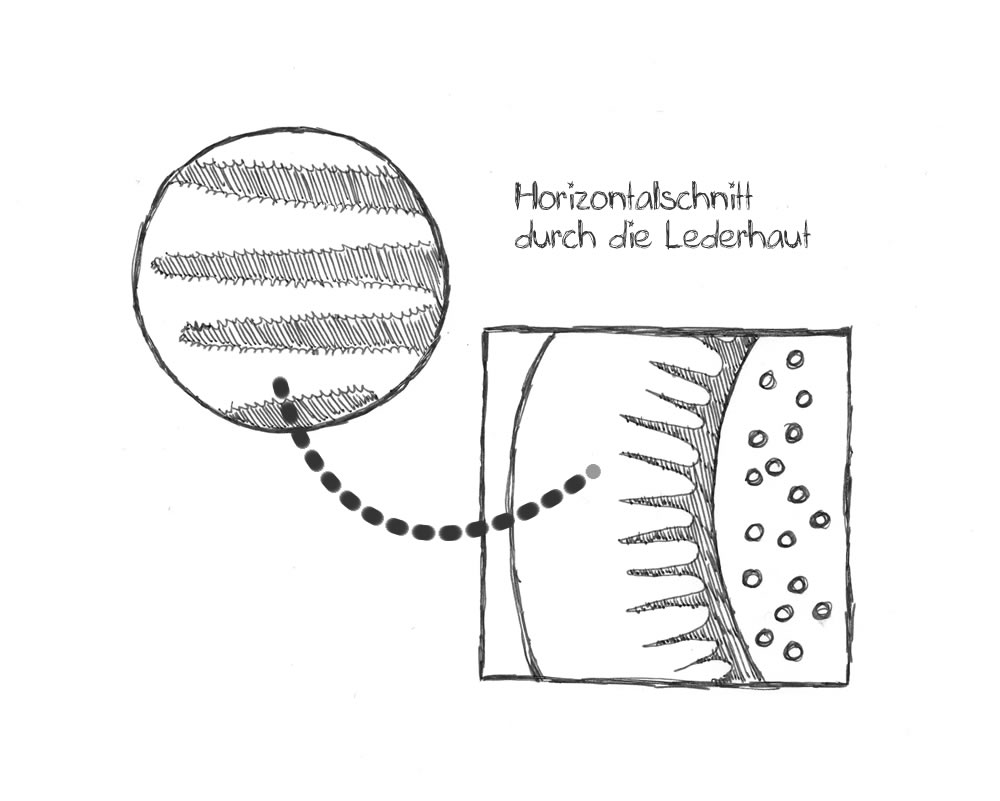

Das Hufbein ist über die Lamellenlederhaut mit der Hufwand verbunden, das kann man sich wie einen sehr starken Klettverschluss vorstellen. Die Lamellen haben dabei die Besonderheit in einem beschränkten Raum, den Hufen, eine sehr große Oberfläche zu schaffen. Diese Oberfläche beträgt pro Huf ungefähr 1-2 Quadratmeter, das ist eine ganze Menge und auch der Grund dafür, warum die Verbindung so stark.

Bei einer Hufrehe nehmen die Lamellen, die das Hufbein und die Wand verbinden, schaden. In Folge kann das Hufbein absinken und oder rotieren.

Dieser Prozess ist extrem Schmerzhaft für das Pferd. Stellen Sie sich vor, Sie haben ihren Fingernagel gezerrt und der ist jetzt nicht mehr richtig mit ihrem Finger verbunden. Sie spüren diesen dauerhaften Schmerz der Zerrung und jetzt stehen Sie auch noch mit mehreren 100 kg Gewicht darauf und müssen auch noch darauf laufen.

Prävention

Pferde die endorkine Stoffwechselstörungen oder eine genetische Disposition dazu haben, müssen ihr Leben lang richtig gemanagte werden. Denn die eigentliche Krankheit bzw. Ursache ist nicht die Hufrehe, sondern das nicht angepasste Management dieser Pferde. Die Ursache beginnt mit dem Übergewicht, den Fettpolstern, einer Insulinresistenz oder auch einer PPID. Prävention ist bei diesen Pferden die beste Medizin.

Beratung

Ich biete Pferdebesitzern, die Hufrehe erkrankte Pferde haben oder Angst vor einer Hufrehe bei ihrem Pferd haben Unterstütung an.